【搶救大肚山滾滾紅濤:以紅土陶作之名】

滾滾紅濤,在夏日大雨之中,淹沒大肚山的中棲路。紅水中的泥漿,從大肚山的半山崙洩洪至沙鹿埔尾,在埔尾這裡,早被挖盡的沉積土層,曾是沙鹿古窯的產業珍寶。

時至今日,因為水土保持不良,同樣珍貴的紅色泥濘,以滾滾紅濤的恐怖面目,再次的出現在我們眼前。我們小心翼翼的取之捏陶,取之回應歷史情感,取之作為關心環境的一個土地印記。

這是一個針對大肚山土壤流失的另類反思;一個關懷風土資源的,且是紀念沙鹿古窯此一地方老行業的行動;一個不得不做的仲夏之夢。

最後,經由這樣的採土、練土、捏土作陶的行動,我們會據此取之滾滾紅濤的紅土,完成紅土陶作與泥染,真實的為土地,留存紀念。

◎ 理念

1、推動針對大肚山土壤流失議題的另類反思。

2、進行沙鹿古窯在地資源的創意提案。

3、提升自然紅土(Lateritic soil)的人文意義與發展。

◎ 作業流程

行動地點,在台中市沙鹿區的大肚山,及舊稱「中棲路」的臺灣大道六段一帶。在集資活動截止之前,會有必要的前置作業,在最不影響環境的原則下,收集經大雨沖刷的紅色泥濘,據此,以供集資活動截止後的正式作業之用。

前置作業一:土壤流失地點與窯業耆老的田野調查。

前置作業二:收集夏日大雨沖刷的紅色泥濘,並將過程加以記錄,適時的以短片發佈訊息。

前置作業三:直接至弘光科大「十六停車場」旁的溪溝,進行紅濤泥染作業。

正式作業一:在集資活動截止之後,進行練土、配料、捏陶與燒作、元素檢驗,以及手染袋縫製等作業。

正式作業二:進行回饋活動及檢討。預計民國一百零三年十一月十七日前,寄送回饋成品,並在網路公布過程中的調查與記錄等資料。

●大肚山的紅土與風土

● 紅土地裡的風土行旅(紅土墼厝/深陂/大肚山古碑/紅土墼/紅土焢窯/大肚山木炭窯)

◎ 回饋方案

讓在地的紅土陶作,經由手捏與高溫燒成,呈現原味。並減少篩土的干擾,保留原生的石英與雜質,釋放紅土的野性與本色。

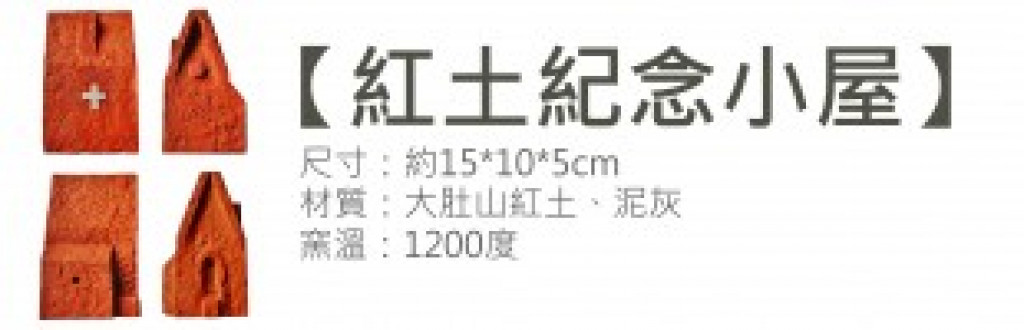

1、紅水紀念小屋:無釉高溫燒紅土陶‧撲滿。表面紋理與開口裝修,由陶作者加以調配,有以少量日月潭紅土或池上青土以及木柴灰,增加層次,燒後尺寸約15*10*

2、紅厝:無釉高溫燒紅土陶‧撲滿。七款選一,包括矮平房紅厝、雙披水紅厝、五脊屋紅厝、女兒牆紅厝、壁爐式紅厝、盝頂式紅厝、老虎窗紅厝等,表面紋理與開口裝修,由陶作者加以調配,有以少量日月潭紅土或池上青土以及木柴灰,豐富外觀,燒後尺寸約6*6*

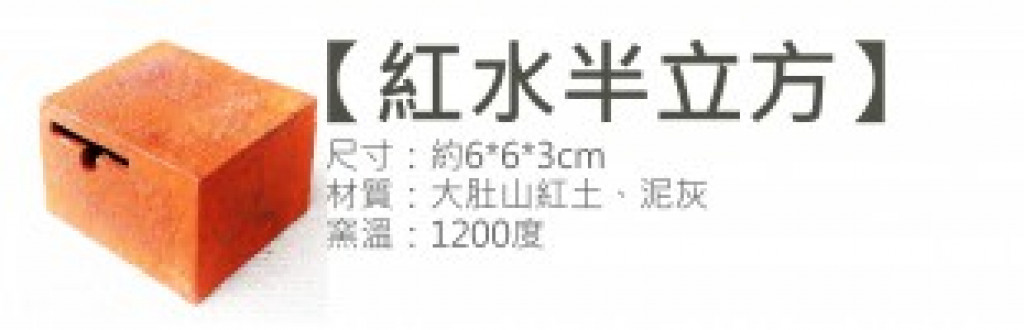

3、紅水半立方:無釉高溫燒紅土陶‧撲滿紙鎮。表面紋理與開口裝修,由陶作者加以調配,有以少量日月潭紅土及木柴灰,美化外觀,燒後尺寸約6*6*

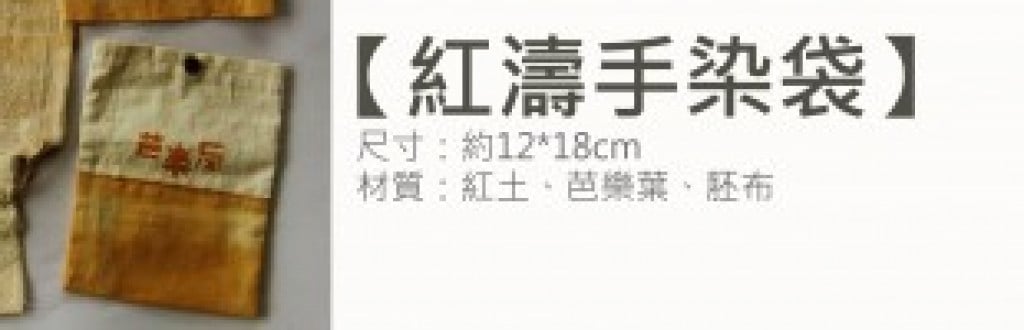

4、紅濤手染袋:以土產的色舞繞紅土,及在地的土芭樂葉,不用化學或過度加工的染料,突破你的想像,將滾滾紅濤,充當大染缸,將布匹染成花巾,尺寸約12*

5、紅土之城:無釉高溫燒紅土陶,由廖倫光依活動見聞,給予創意手作。有以少量日月潭白土或池上青土以及木柴灰,豐富外觀,燒後尺寸約25*20*

(含大紅故鄉參訪活動或紅濤手染袋)

● 回饋方案:紅水紀念小屋

● 回饋方案:紅厝(七選一)

● 回饋方案:紅水半立方

● 回饋方案:紅土之城(限量七名)

● 回饋方案:紅濤手染袋

◎ 等不到紅水的替代方案

替代方案是針對大肚山紅土區域中,經常可見的農舍、販厝、開路、農事等的整地施工,將工程之後,堆放而無管制的少量廢土,加以收集與應用。其次,若因紅水不足,或是採集狀況不理想,導致廢土數量有限,則會混合大肚山上的在地農戶陳江良先生,所提供的整地棄土,補充土料。

基於保護環境,行動中的陶作所需用土,並未開挖自然土層,且是有限的取用沖刷或工程廢土。只要少少的量,夠用就好。

◎ 颱風天的紅濤新聞剪輯

2012年【蘇拉颱風影響中棲路】 徐氏又又,已同意本行動使用。

2013年【康芮慘淹台灣大道,滾滾泥流沖入路面】陳怡安,已同意本行動使用。

2012年【蘇拉颱風中港路變中港河】華視新聞

2013年【潭美颱風,台中海線淹 台灣大道變水道】民視新聞

◎ 突發奇想的團隊

行動平臺:中棲路熟客

策劃工作:廖倫光

中原大學設計學博士班畢,建築系碩士班。現職:弘光科技大學文化創意發展系專任助理教授;曾任高雄師範大學客家文化研究所兼任助理教授。1996 「台北縣陶藝美展」,陶藝創作,首獎,台北縣文化局。2005《桃園縣祖籍分類下的屋頂樣式及燒瓦技藝研究》,桃園縣文化局,國立中央大學,計劃主持。2005《柴窯構築研究及燒成技藝傳習:九十四年度工藝類傳習計畫》,國立傳統藝術中心,協同主持。2004《宜蘭磚窯之人才培育及成果展示》,宜蘭縣文化局,計劃主持。

協力團隊:噗滿旅歷、芭樂樹工作坊、弘光陶雕社、東海陶藝社、古窯金仁成工場王明正等。

產品製作:噗滿旅歷(陳俐妃、張家華、楊薏弘、鍾雅琴、郭佳欣、林筱筑、張煦京等)、芭樂樹工作坊。

採土作業:弘光陶雕社(黃柏盛等)、噗滿旅歷、芭樂樹工作坊(直接染布)、東海陶藝社

影片提供:徐氏又又、陳怡安

土礦相關協助:陳江良

● 紅土陶作工作者

● 參與風土及陶作的工作舊照

●紅土陶作及泥染作品集(2013.09-2014.06)

◎成品規格略有差異的說明

紅土陶作,有自然土與手捏的趣味,請容許在尺寸、造形、材質及色澤上,略有變化。基於每一件陶作及染布,都是以在地的自然土與手捏成型,所以非常感謝您能接受,這樣的不會有百分之百相同的手作,這樣的不會有精準無差的規格。

不過,每一件手作,我們會秉持傳統工藝的匠作精神,呈現手作的溫度,呈現在地的土味,呈現手作本該如此的用心。

◎微地形與紅土試片的應用

試片實驗,可將採掘自不同地點的,採掘自微地形中的紅土,從中發現土地的趣味,進而有更豐富的與多變的應用。

相隔著小溪,隔著耕地或地形高差具變化的相臨地點,由於土壤形成過程,略有差距,也就是在不易掌握的「微地形」之間,經過自然的「沖刷」及「堆積」的過程,或是「耕作」與「工程開發」等的人為影響,使得土壤狀況並不一致。

上述這些因素,不僅會使相臨地點的類似土礦,其土壤成份、土砂比率、孔隙與所含細砂之粒徑,是有所差異的;此外,也使得藉此土礦,所捏作的紅土陶作,在顏色與質感上,也有所不同。

據此,我們進行了「微地形」中的紅土試片實驗,紅土採掘自中棲路至大肚山頂的臨近地點,包括平地中的深坡;山坡地的半山崙、埔子及新庄、山頂的牛頂頭。

此外,為了使比對的工作更具效果,過程中,還應用了日月潭番子田的紅土、中壢看天田土、魚池的白仁土、宜蘭的白澀潤土、池上青土等土礦,以及少量的木柴灰燼所製成的泥灰。

◎ 失落的沙鹿古窯

興安路南向的埔尾一帶有沙鹿古窯,在當地的土礦挖盡之後,窯業跟著沒落。古窯「金仁成陶器製造工廠」耆老王明正指出,大肚山的紅土「火度」太高,這樣耐高溫的山區紅土,在過去會浪費太多燃材,因此,少有使用經驗。時至今日,大肚山紅土的耐高溫與自然色澤,已成為陶作工作者,積極運用的在地好土。

◎大紅故鄉參訪活動

針對「紅土之城」限量品的贊助者,所舉辦的大肚山紅土故鄉的八景參訪活動,也就是簡稱的大紅故鄉參訪活動,將在集資活動截止之後,依贊助者的時間,在假日參訪「文榜路採土小道」、「紅土墼厝」、「牛頂頭阿彌陀古碑」、「大肚山深陂」、「大肚山頂」、「大肚山紅土炭窯」、「沙鹿蛇窯」、「十六號染布小溪」等紅土八景。

此外,有以贊助者當天所採紅土,進行簡易的綁染活動。交通工具,僅提供機車,或請自備小型車輛。有導覽員帶路及解說,且會針對來訪的贊助者,辦理旅行平安綜合保險。不便參加者,改贈紅濤手染袋一只。

(活動連絡人:鍾雅琴)